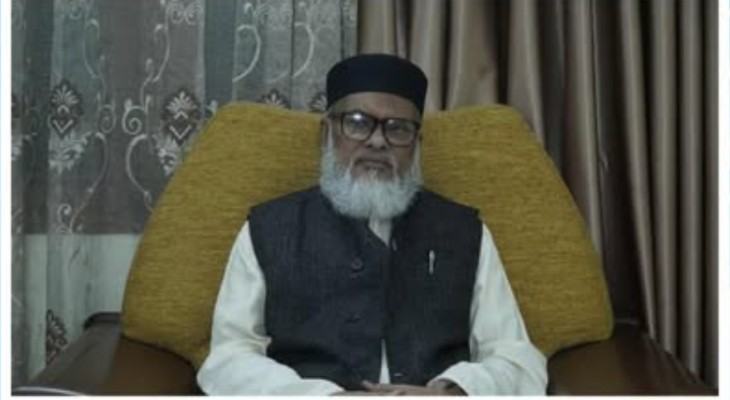

তিনি দেশের একজন পণ্ডিত আলেম লেখক। এই অঙ্গনে তাঁর বিচরণ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে। তাসাউফ সাহিত্যে তিনি রেখেছেন বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর। মাওলানা রুমির মসনবি শরিফসহ অনেক বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদক, সাংবাদিকতা, গবেষণা, লেখালেখি, রাজনীতি সব অঙ্গনেই রয়েছে তাঁর পদচারণা। সমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ড. মওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদীর মুখোমুখি হয়েছেন শামসুদ্দীন সাদী।

লেখকপত্র: বাংলা চর্চায় পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে আপনার জন্ম। তারপরও বাংলায় মনোযোগী হলেন কীভাবে? এক্ষেত্রে কার অবদান সবচেয়ে বেশি।

মওলানা ঈসা শাহেদী: আমার জন্মস্থান চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার কলাউজান ইউনিয়ন। চট্টগ্রাম হলো বাংলা চর্চার মূলকেন্দ্র। চট্টগ্রামের পাশেই যে আরাকান, মধ্যযুগে আরাকান রাজসভায় বাংলা চর্চা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা কবি সাহিত্যিক হিসেবে যাদের পাওয়া যায় তারাও ছিলেন চট্টগ্রামের এবং তাদের সাহিত্যচর্চা ছিল আরাকান রাজসভায়। যেমন কবি আলাওল, সৈয়দ সুলতান। কাজেই বাংলা চর্চায় পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে আমার জন্ম, তা ঠিক নয়। তবে এক অর্থে এটা ঠিক আছে। কারণ পরবর্তী সময়ে বাংলা চর্চা তো সেখানে হয়নি। আধুনিক বাংলা চর্চা সেখানে ওভাবে হয়নি।

বাংলা ভাষা চর্চাটা আমার জন্মগত। কোনো পরিবেশে গিয়ে বা অন্যদের চর্চা দেখে আমি বাংলা চর্চা করেছি এমন নয়।

আমি লেখাপড়া করেছি লোহাগড়ায় অবস্থিত চুনতি মাদরাসায়। আমাদের সময়ে পরীক্ষার উত্তরপত্র উর্দু বা আরবিতে লিখতে হতো। চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় কামিল পরীক্ষা দেওয়ার সময় ১৯৭৭ সালে উর্দুর পাশাপাশি বাংলায় উত্তরপত্র লেখার অনুমতি দেওয়া হয়। তখন কিছু উত্তর উর্দুতে এবং কিছু উত্তর বাংলায় লিখেছি। ইতোমধ্যে আমাদের মধ্যে বাংলা চর্চার একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। চুনতি মাদরাসার পাঠ্যজীবনে আমাদের মাদরাসার ছাত্র সংসদ ‘আনজুমনে ইসলাহুত তোলাবা’র পক্ষ হতে একটি দেয়ালিকা বের হতো। দেয়ালিকার নাম ছিল ‘আল-ইবরত’। দেয়ালিকার সম্পাদক ছিলাম আমি। জন্মগত টানেই সেখানে কবিতা লিখতাম। গল্প লিখতাম। অন্যের নামে লিখে ছাপিয়ে দিতাম। এই দেয়ালিকার সুবাদেই মূলত আমার বাংলা চর্চা হয়েছে।

লেখকপত্র: আপনার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া আলেমদের বাংলা চর্চার বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন।

মওলানা ঈসা শাহেদী: আমার একটা প্রবন্ধ আছে, নাম ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার সবচেয়ে সুবিধাভোগী আলেম সমাজ’। আমি মনে করি আলেমদের বাংলা চর্চার পেছনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সবচেয়ে বড় প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছে। স্বাধীনতার পরেই তো দাবি উঠল মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে বাংলা। এর আগে মাধ্যম ছিল উর্দু। সে সময়ে ইসলামি সাহিত্য বলতে ছিল বার চান্দের ফজিলত, সাহাবা চরিত, মকসুদুল মুমিনীন জাতীয় কিছু জীবনধর্মী ইসলামি বই। তখন ছোট ছেলে মেয়েদের ইসলামি জ্ঞান দানের জন্য উর্দুতে লেখা রাহে নাজাত আর বেহেশতি জেওর পড়ানো হতো। তখনও পর্যন্ত মাওলানা মুনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, শামছুল হক ফরিদপুরী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ বাংলায় কিছু বইপুস্তক লিখেছেন, কিন্তু সেগুলো জনপ্রিয় হয়নি, আলেমরা পড়ত না। তবে এর মধ্যেও মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব ও মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব বাংলা চর্চা করে গেছেন। শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক রচিত বাংলায় বুখারি শরিফ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আলেম সমাজে তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। কারণ, আলেমগণ বাংলা চর্চা করতেন না। ফলে তারা ময়দান দখল করতে পারেননি।

মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যম যখন বাংলা হয়ে গেল তখন একটা পরিবর্তন এসে গেল। আলেমরা কুরআন হাদিসের ভেতরে কী আছে সেগুলো সাধারণ মানুষের উদ্দেশে যখন ব্যক্ত করা শুরু করলেন, তখন মানুষ দেখল যে এর মধ্যে অনেক খোরাক আছে। শ্রোতা যখন বেশি হয় তখন বক্তার আগ্রহও বাড়ে। সুতরাং বাংলার পাঠক যখন সৃষ্টি হয়ে গেল তখন আলেমরাও বাংলা চর্চার ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। এর মধ্যে স্বাধীনতার পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুনর্গঠিত হলো। ইসলামিক ফাউন্ডেশন স্বাধীনতারই অবদান। প্রতিষ্ঠা পর যখন বাংলা ভাষায় একের পর এক ইসলামিক বইপুস্তক প্রকাশ হতে শুরু হলো তখন বাংলা ভাষায় ইসলামি সাহিত্যের একটা জোয়ার সৃষ্টি হলো। এর পেছনে অনেকের অবদান আছে। বিশেষ করে এজেডএম শামসুল আলমের, যিনি এখন অসুস্থ। তার সময়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এসব রচনাবলি আলেম সমাজের মধ্যে বাংলা চর্চার জোয়ার এনে দিল। বাংলা ভাষা চর্চার মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞান বিতরণে নিয়োজিত মাসিক মদীনা ও দৈনিক ইনকিলাবসহ বহু মাসিক, সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকা আলেমদের জন্য বাংলা ভাষা চর্চার পথ খুলে দেয়।

লেখকপত্র: আপনার প্রকাশিত গ্রন্থ কয়টি? উল্লেখযোগ্য কিছু বইয়ের নাম বলুন।

মওলানা ঈসা শাহেদী: আমি খুব বেশি বই লিখিনি। সর্বোচ্চ ২০/৩০টি বই হবে। কয়েকটি বইয়ের নাম: মাদ্রাসা শিক্ষা কোন পথে? (১৯৮০ সালে প্রকাশিত), রাসুলুল্লাহ সা.-এর দরবারে খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল, ইসলামী আন্দোলনের আগামী দিনের নেতৃত্ব এগুলো আমার প্রথম দিককার বই। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে মৌলিক ও অনুবাদ মিলে আমার ৮টি বই প্রকাশিত হয়েছে। তবে অনেক লেখা প্রবন্ধ আকারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, যেগুলো এখনো গ্রন্থিত হয়নি, হয়ত সব লেখা আমার সংরক্ষণেও নেই। আমার অধিকাংশ বইয়ের অবস্থা হলো বই আকারে প্রকাশের আগে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এতে করে পাঠকদের মূল্যায়ন ও অভিব্যক্তি জানার এবং জনমত যাচাইয়ের সুযোগ হয়েছে।

লেখকপত্র: দীর্ঘ সময় ধরে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন। লেখালেখির অঙ্গনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই অঙ্গনের অভিজ্ঞতা কী?

মওলানা ঈসা শাহেদী: আমি সংবাদপত্রে চাকরি করিনি। এখনো যে করছি এটাকে চাকরি বলা যায় না। সংবাদপত্রে আমি লেখালেখি করেছি। যেখানেই লিখেছি তারা আমার লেখাকে সমাদর করে ছেপেছেন। আমি ছাত্রজীবনে দৈনিক আজাদে লিখতাম। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ। সেখানে আমার লেখা উপসম্পাদকীয় হিসেবে ছাপা হতো। পরবর্তী সময়ে মাসিক মদীনায় প্রচুর লিখেছি। দৈনিক সংগ্রামে লিখেছি। নয়া দিগন্তে লিখেছি। ইত্তেফাকেও লেখা ছাপা হয়েছে। দৈনিক বাংলাও ছেপেছে। দৈনিক ইনকিলাবে তো অহরহ লিখেছি।

সাংবাদিকতা বলতে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পরপর ১৯৮২ সালে বিপ্লব বার্ষিকী অনুষ্ঠানের মেহমান হিসেবে একটি ডেলিগেশনে আমি ইরান সফরে গিয়েছিলাম। এর অল্প কিছুদিন আগে রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠান চালু হয়েছে। তাদের ম্যানপাওয়ার দরকার ছিল। আমাকে প্রস্তাব দেওয়া হলে আমি বাংলা অনুষ্ঠানে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিই। তখন ইরাক-ইরান যুদ্ধ চলছিল। অনেক কঠিন সময় ছিল। এরপর একটানা ৭ বছর ছিলাম। ইরানের রাষ্ট্রীয় রেডিওতে অনুবাদ, সংবাদ ও কথিকা পাঠ করতাম। প্রশাসনিক দায়িত্বও ছিল সহকারী পরিচালক পদে। এখনো পত্র-পত্রিকার সঙ্গে জড়িত আছি। বিশেষ করে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের ১০নং ধর্মীয় পাতাটি আমি দেখাশোনা করি।

লেখকপত্র: তাসাউফকেন্দ্রিক লেখালেখির ঝোঁক তৈরি হলো কীভাবে?

মওলানা ঈসা শাহেদী: চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জ্ঞানের চর্চাকেন্দ্র ছিল। সেখানে অনেক বড় বড় বুজুর্গরা ছিলেন। বিশেষত ১৯ দিনব্যাপী সীরাতুন্নবী মাহফিলের প্রবর্তক হাফেজ আহমদ শাহ (রহ.) ছিলেন, যার সাহচর্যে আমি ধন্য হয়েছি। সেখানে জাগতিক জ্ঞান যেমন ছিল আধ্যাত্মিক জ্ঞানেরও চর্চা হতো। ওখানে থাকতে থাকতে আমার লেখালেখির একটা অভ্যাস হয়।

এই প্রশ্নে এলেই আমি আবেগাপ্লুত হয়ে যাই। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ইসলাম ও মাদরাসাওয়ালাদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ১৯৭৩ সালে সবাই মাদরাসা ছেড়ে কলেজে চলে যাচ্ছিল। কেননা, মাদরাসার কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না।

মাওলানা আশরাফ আলী নামে আমার একজন সিনিয়র ভাই ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম শহরে লেখাপড়া করতেন। আমি তাকে একটা চিঠি লিখেছি। ওই যে বললাম, বাংলা চর্চা আমার জন্মগত ছিল, সেই চিঠি লিখতে লিখতে একটা কবিতা চলে আসে।

তিনি ডাকযোগে চিঠিখানা পেয়ে চিঠি থেকে কবিতার অংশটা আলাদা করে রবিউল আউয়াল উপলক্ষে একটি স্মারকে ছাপিয়ে দিলেন। কবিতার নাম দিলেন ‘ফুলের কথা’। এটা আমার প্রথম কবিতা। এটা মুদ্রিত প্রথম লেখাও। কবিতাটি ছাপা হয়েছিল ‘হেরার রবি’ নামক একটা সাময়িকীতে। সম্পাদক ছিলেন আজিজুল হক। এই কবিতা সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন হলো, ইরানে ফারসির বিশাল ভুবনে আধ্যাত্মিকার যে চর্চা সেটা আমার কবিতার সম্প্রসারিত রূপ মনে হয়েছে। আবার ফারসি ভাষার আধ্যাত্মিকতাকে যদি সারসংক্ষেপ করি, সামারাইজ করি তাহলে সেটা আমার কবিতার মধ্যে চলে এসেছে বলে আমার ধারণা।

লেখকপত্র: মসনবি শরিফ অনুবাদে অনুপ্রাণিত হলেন কীভাবে?

মওলানা ঈসা শাহেদী: আমার কবিতার শেষ দুই লাইনের ভাষ্য ‘এক হতে প্রকাশ, লাখেতে বিকাশ.. ...একে গিয়ে সব হইবে বিনাশ’ এই জীবন দর্শনের প্রতিধ্বনি আমি শুনতে পাই মসনবি শরিফের পরতে পরতে। এই কিতাবটির একটা সুনাম সুখ্যাতি আমাদের দেশে ছিল। এর প্রতি আমাদের দেশের মানুষের একটা আগ্রহ সব সময়েই ছিল। আমি যখন ইরানে ছিলাম চাকরি নিয়ে, আমার প্রধান কাজ ছিল ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা। বাধ্য হয়ে আমাকে ফারসি শিখতে হয়েছে। সেখানে চাকরি নিয়ে যাইনি, ভিজিটে ছিলাম, চাকরির অফার পাওয়াতে থেকে গেছি। সেখান থেকে দেশে আসার পরে চিন্তা হলো আমি তো দেশের বাইরে অনেক দিন কাটিয়ে দিলাম, দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য কী করতে পারি।

মানুষকে আলোড়িত করার, আন্দোলিত করার ও পরিচালিত করার আসল জিনিস হলো কোনো চিন্তা-দর্শন মানুষকে দেওয়া। যারা কবি আছেন, যেমন আল্লামা ইকবাল, তারা তো জাতিকে একটা চিন্তা দিয়েছেন। দর্শন দিয়েছেন। আমি চিন্তা করলাম আমার তো সেই যোগ্যতা নেই। আমি একটা করতে পারি যে, মাওলানা রুমি মসনবি শরিফে যে চিন্তা-দর্শনটা দিয়েছেন, আমি যেহেতু তা কিছুটা বুঝি, বোঝার চেষ্টা করি, আমি এটা থ্রো করতে পারি কি না! এতে একদিকে আমাদের দেশে যারা আধ্যাত্মিকতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, মনে করে আধ্যাত্মিকতা মানে ভণ্ডামি, তাদের ধারণা বদলাবে।

ইসলামের মধ্যে রুহানি যে আকর্ষণ আছে, দেওবন্দের আকাবির উলামায়ে কেরামও সেটা লালন করেছেন। সেই জিনিসটা এখন আড়ালে চলে যাচ্ছে। আমি চিন্তা করলাম মানুষকে এই জিনিসটা দেওয়া দরকার। আরেকটি বিষয় হলো মসনবির নামে কোথাও কোথাও ভ-ামি চলছে। যারা ভ-, যারা পীরকে খোদার কাছাকাছি মর্যাদা দিতে চায়, তারা মাওলানা রুমির দু‘একটা উক্তি দিয়ে নিজেদের বৈধতা প্রমাণ করার চেষ্টা চালায়, তারা ইসলামের বিকল্প হিসেবে তাসাউফকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। তাসাউফ যেন আলাদা মতবাদ, আলাদা ধর্ম। শিক্ষিত ইসলামবিরোধী চিন্তাবিদরাও এ কাজটি করে। এসব ভাবনা থেকেই চিন্তা করলাম মাওলানা রুমির প্রকৃত দর্শনটা যদি সামনে নিয়ে আসি তাহলে তাদের এই ভ-ামি আর থাকবে না। আমি এই একটা কারণেই মসনবি চর্চা করেছি, ইসলামের যে মূল শিক্ষা, এর যে তাসাউফ-দর্শন তা যেন সমাজের সামনে দিতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ, এক্ষেত্রে আমি কিছুটা সফল হয়েছি।

লেখকপত্র: আপনি উর্দু ও ফারসি ভাষার একজন পণ্ডিত। এই দুটি ভাষা বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতটা জরুরি?

মওলানা ঈসা শাহেদী: পণ্ডিত বলাটা আমার বেলায় বেমানান। তবে বাংলা বাদ দিয়ে উর্দু ফারসি ও আরবি চর্চাকে আমি নিরুৎসাহিত করি। কিন্তু বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য যে মূল উপাদান তা ফারসি সাহিত্যে আছে, আরবিতে আছে, উর্দুতেও আছে। আরবির মধ্যে যে যে নিগূঢ় তত্ত্ব-রহস্য নিহিত সেগুলো উর্দুতে ভাষান্তরিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আছে ফারসি সাহিত্যে। কাজেই ইসলামকে সমৃদ্ধ করতে হলে এ দুটি ভাষা আমাকে রপ্ত করতে হবে। একদল বিশেষজ্ঞকে আরবি ফারসি ও উর্দু ভাষার ইলমি ভাণ্ডার রোমন্থন করে তার মণিমুক্তা ও হিরা-জহরত বাংলা ভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। এটা ঠিক আছে। আমি যার বিরোধিতা করি, সেটি হলো বাংলা বাদ দিয়ে অন্যান্য ভাষার চর্চা করা।

লেখকপত্র: আলেমদের প্রচুর লেখা আপনাকে সম্পাদনা করতে হয়। তাদের লেখায় কোন ধরনের ত্রুটি সচরাচর চোখে পড়ে?

মওলানা ঈসা শাহেদী: আমি খুব বেশি সম্পাদনা করি না। ইসলামিক ফাউন্ডেশনে সম্পাদক হিসেবে আমি তালিকাভুক্ত আছি। আলেমদের মধ্যে যে বিষয়টার দীনতা তা হলো গবেষণার অভাব। একটা জিনিস পেয়ে সেটাই লিখে দিচ্ছে। শোনা কথা লেখে। কোনো জিনিস গবেষণার দৃষ্টিতে দেখে না। যারা আরবি পারে না, তারা শোনা কথা লেখবে। কিন্তু যারা আরবি পারে, উর্দু পারে তারা কেন শোনা কথা লেখবে। মূল উৎস থেকে গবেষণার আগ্রহ দেখা যায় না। মূল উৎসের সূত্রে লিখলেই তো লেখাটা সমৃদ্ধ হয়ে যায়। তাদের আরেকটা কমন ভুল হলো সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ। দাড়ি কমার ব্যবহারে অযত্ন অবহেলা। কিছু লেখা তো আছে ফরমায়েশি লেখা। লিখে দিতে হবে, তাই লিখে দেওয়া। বাংলাবাজারের মতো। সেগুলো মানসম্পন্ন হয় না। আবার কেউ কেউ আছে কিছু একটা লিখলেই বই ছাপিয়ে ফেলে। কিন্তু আসলে তার কোনো মূল্যমান নেই। পত্রিকায়ও দেখা যায় অনেক নামি দামি লোক একটা লেখা পাঠিয়েছে, ফোন দিয়ে সেই লেখা ছাপতে বলে, এমনকি সম্পাদককে দিয়ে অনুরোধ করে। একবার আমি একটা লেখা নিয়ে সম্পাদক ও মালিককে বললাম, এই লেখার ওপর আপনার স্বাক্ষর দিতে হবে, তাহলে আমি ছাপব। পরে প্রতিক্রিয়া হলে তার দায়-দায়িত্ব আপনার। কিছু একটা লিখলেই নিজেকে অনেক কিছু ভাবতে শুরু করে। সবাই না, কেউ কেউ। যারা ভালো লিখে তাদের অনেকের মধ্যেই একটা বিনয় ভাব আছে। অনেকে ভালো লেখে। আমার পরামর্শ হলো গবেষণার দৃষ্টিতে লিখবেন এবং সাহিত্য সৃষ্টি করবেন। সাধারণত আলেমরা যা লিখছেন তা বর্ণনাধর্র্মী কিংবা অনুবাদ, কিছুকিছু আছে গবেষণামূলক। কিন্তু সাহিত্য বলতে যা বোঝায় সে রকম নয়। সাহিত্যে তো চিন্তা থাকবে, রূপকল্প থাকবে, কাল্পনিক দৃশ্যপট থাকবে, স্বপ্ন থাকবে, পাঠক মনে চিন্তার ঢেউ ও আলোড়ন সৃষ্টির আয়োজন থাকবে।

লেখকপত্র: কোন কোন লেখক দ্বারা আপনি প্রভাবিত? আপনার প্রিয় লেখক কে?

মওলানা ঈসা শাহেদী: আমার প্রিয় লেখক হলেন মওলানা রূমী ও আল্লামা ইকবাল। আমার স্বপনে, আমার জাগরণে তাঁরাই আমার প্রেরণা। কবিতার মাধ্যমে তারা ইসলামের যে সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন, তা অতুলনীয়। বাংলা সাহিত্যের প্রিয় লেখক কবি নজরুল ইসলাম। শুধু আমি কেন, কবি নজরুল সবার প্রিয়। ভাষার লালিত্য, ঝংকার ও পাণ্ডিত্যে তার কবিতা অতুলনীয়, অসাধারণ।

লেখকপত্র: আপনি একজন অনুবাদক। একজন আদর্শ অনুবাদকের কী কী গুণাবলি থাকা দরকার?

মওলানা ঈসা শাহেদী: অনেক গুণ থাকতে হবে। শব্দে শব্দে অনুবাদ না, অনুবাদ হবে সাবলীল। উর্দু বা আরবি একটি প্যারা পড়ার পর তা নিজে উপলব্ধি করে তারপর নিজ থেকে নিজের ভাষায় সেটাকে উপস্থাপন করা চাই। এমনভাবে অনুবাদ করতে হবে, যেন কেউ যখন সেটি পড়ে মনে করবে না যে এটি অনুবাদ। তার মনে হবে আমি মৌলিক বই পড়ছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে নিজের ভাষায়, প্রচলিত ভাষায় সাবলীল অনুবাদ করতে হবে। বাক্য হবে ছোট ছোট, ঝরঝরে মানুষের হৃদয়গ্রাহী। তবে মূল বইয়ের ভাষা ও বর্ণনা থেকে আদৌ বিচ্যুত হওয়া যাবে না। যদি দুয়েক জায়গায়ও এমন বিচ্যুতি হয় এবং পাঠক বুঝতে পারে তাহলে সে বই আর কেউ পড়বে না। বিশ্বাস চলে যাবে।

লেখকপত্র: নবীন লেখকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ কী?

মওলানা ঈসা শাহেদী: পরামর্শ হলো তারা যা দেখল, যা করল, যা চিন্তায় এলো, সব লেখায় রূপ দেবে। অনবরত লেখে যাওয়া। এভাবে লেখা অব্যাহত রাখলে আগাবে। আমার দ্বারা হবে কি না, আমি পারব কি না, আমার লেখা ছাপবে কি নাÑ এসব চিন্তা করলে লেখা হবে না। ডায়েরি লেখাও গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত ডায়েরি লেখা। যার মধ্যে প্রতিভা আছে তারটা সাহিত্য হয়ে যাবে। লেখার যোগ্যতা অনেকটা সৃষ্টিগত। আল্লাহ তায়ালা যাকে প্রতিভা দিয়েছেন তার দ্বারা সাহিত্য হবে, সে এগিয়ে যাবে, তবে পড়াশোনা সাধনা থাকতে হবে, সাধনার মাধ্যমেই প্রতিভার বিকাশ হবে। তবে জোর করে অর্থাৎ সাধনা করে গবেষক হওয়া যায়, কিন্তু কবি সাহিত্যিক হওয়া যায় না।

এমএইচ/

_original_1755524230.jpg)